В двадцатые годы ХХ века в доме № 37 по Тверской улице в Москве, напротив гостиницы «Люкс», позднее переименованной в «Центральную», находилось кафе «Стойло Пегаса», представлявшее собой литературный клуб, в котором обосновался «Верховный Совет Ордена Имажинистов» — Есенин, Мариенгоф, Ивнев, Шершеневич. Ходили даже слухи, что кафе владел сам Сергей Есенин, но это, конечно, совсем не так.

Об этой истории хорошо написал Николай Ямской в книге «Легенды московского застолья»: «Между тем к началу 1920-х — сперва только в СОПО, а затем и во всем Союзе писателей произошел „имажинистический Октябрь“. Пользующихся исключительной популярностью у публики Есенина и еще трех активных имажинистов вынуждены были пригласить в правление и вручить им членские билеты. Курс был взят круто влево. Деятельность Союза вышла на эстраду, началось издание книг. Двери в кафе-столовой СОПО еще шире открылись улице. Тем более что с введением нэпа продуктовый дефицит рассосался — было бы только на что приобретать. Очередным свидетельством, что „молодежь и революция“ побеждали, стало учреждение имажинистами собственного гастрономического проекта. И тоже на самостоятельной коммерческой основе».

Бим и Бом

То, что в начале 1920-х годов стало «Стойлом Пегаса», раньше было московским кафе «Бом», принадлежавшем одному из популярных музыкальных клоунов-эксцентриков «Бим-Бом» (дуэт Радунского и Станевского). Говорили, что это кафе подарила Бому-Станевскому его богатая поклонница купчиха Сиротинина. На ее же деньги заведение было оборудовано по последнему слову техники и оформлено в модном тогда стиле модерн. Но это, скорее всего, выдумка.

Радунский был директором цирка Соломонского, а рыжий Станевский держал кафе. Кафе и в пору «Бома» принимало художественную и артистическую богему. Так что тропинка была проторена и до появления имажинистов.

История двух замечательных клоунов Бима и Бома сегодня почти забыта. А до революции их имена гремели по всей России. В конце ХIХ века у клоуна и музыкального эксцентрика Ивана Радунского был другой партнер в дуэте — итальянец Феликс Кортези. Но в 1898 году он утонул. После этого Радунский пробовал выступать один, потом вместе со своей женой и женой погибшего партнера, но неудачно. В Варшаве в цирке Чинизелли Радунский познакомился с коверным клоуном Мечиславом Станевским. Тот — хороший комик, остроумный пародист — сразу понравился Радунскому. А когда выяснилось, что он хорошо играет на нескольких музыкальных инструментах, Радунский тут же предложил ему стать партнером в номере.

Сначала они продолжали играть старые номера, но постепенно стали замечать, что особым успехом у публики пользуются разговорные сценки со злободневными шутками. А так как Станевский был хорошим юмористом, то таких шуток в номерах становилось все больше. Артисты также решили петь на арене куплеты. Это было рискованно, поскольку до них этого никто не делал. В начале номера они исполняли диалог на злободневные темы, потом переходили к своим эксцентрическим музыкальным инструментам, например, сковороде, метле, пиле, пюпитру, визитным карточкам, а в конце пели куплеты.

Изменились и маски Бим-Бома. Если Радунский по-прежнему выходил в клоунском костюме, то Станевский появлялся в ультрамодном смокинге, в цилиндре, надетом слегка набекрень, с огромной хризантемой в петлице. Радунский изображал человека, сохранившего многие детские черты, а Станевский представлял самоуверенного баловня. На этом различии артисты и строили свои номера. Кроме того, Станевский так весело и заразительно смеялся, что его смех даже был записан на граммофонные пластинки.

Из книги Сергея Альперова «На арене старого цирка»:

«Бом обладал очень приятным голосом. Ему не раз предлагали перейти в оперетту. Выходил он на арену в черном смокинге, чуть-чуть шаржированном (например, нарочно заказывал себе брюки короче обычного). Он первый начал носить цветные парики — фиолетовый, зеленый, красный и носки в цвет парика. Был он симпатично-смешон, прекрасно смеялся и плакал. Номер свой они планировали так: выходили с репризой, потом шла музыка, давали злободневную репризу, опять музыку и кончали куплетами на злободневные темы. Иногда в середине номера, Бом пел с огромным успехом комический романс. Исполняемый ими куплет „Труба и барабан“ вошел в репертуар огромного числа цирковых и эстрадных артистов, и его исполняют и до сих пор».

Вот, например, куплеты Бима и Бома про французский и русский языки, которые они распевали на манеже.

БИМ: Что француз нам ни взболтнет, выйдет деликатно.

БОМ: Ну, а русский как загнет, берегись, понятно.

БИМ: По-французски — ле савон. БОМ: А по-русски — мыло.

БИМ: У французов — миль пардон. БОМ: А у русских — в рыло.

БИМ: По французскому — рояль. БОМ: А у нас — гармошка.

БИМ: У французов — этуаль. БОМ: А у нас — Матрешка.

БИМ: У французов — все салат. БОМ: А у нас — закуска.

БИМ: По-французски — променад. БОМ: А у нас — кутузка.

БИМ: У французов — редерер. БОМ: А у нас — присядка.

БИМ: По-французски — шмен-де-фер. БОМ: А у нас — накладка.

БИМ: По-французски — сосьете. БОМ: А по-русски — шайка.

БИМ: У французов — либерте. БОМ: А у нас — нагайка.

БИМ: У французов — все фромаж. БОМ: А у нас — бутылка.

БИМ: По-французски — ле вояж. БОМ: А по-русски — ссылка.

БИМ: По-французски — дилетант. БОМ: А у нас — любитель.

БИМ: У французов — интендант. БОМ: А у нас — грабитель.

Вот что вспоминал известный фокусник и основатель цирковой династии Эмиль Кио:

«...Я никак не мог подобрать себе звучный цирковой псевдоним. Моя собственная фамилия — Ренард — мне не нравилась, казалась мне недостаточно звучной. Я долго старался придумать что-нибудь оригинальное, звучное, короткое, сразу запоминающееся. Я завидовал Радунскому и Станевскому, которые нашли замечательный псевдоним „Бим Бом“, и мечтал подобрать что-либо в таком же духе. Все в цирке знали об этом и старались мне помочь. Каждый старался предложить мне какую-нибудь фамилию, и так меня измучили этим, что, в конце концов, я начал прятаться от людей.

Как-то вечером после работы мы втроем: Станевский, его жена, Антонина Яковлевна Бабурина, и я возвращались в гостиницу. Антонина Яковлевна в прошлом была женой богатого московского купца. Большая поклонница цирка, она влюбилась в Станевского, добилась развода с купцом и вышла замуж за Станевского. Ее увлечение мужем было так велико, что кафе, которое она открыла в Москве, на Тверском бульваре, она назвала „Бом“. Кстати, об этом кафе упоминает Алексей Николаевич Толстой в своем романе „Хождение по мукам“.

Мы шли по улице, и вдруг Антонина Яковлевна, поглядев на сверкающую огнями вывеску кинотеатра, прочитала:

Ки...о! Буква „Н“ почему-то не горела.

Что, что? переспросил, не расслышав, Станевский.

Ки...о! повторила Антонина Яковлевна и вдруг засмеялась. Вот вам отличный псевдоним, обратилась она ко мне. Не правда ли оригинально? Ки...о!

Кио... Я готов был запрыгать от радости. Вот оно наконец-то, что я искал. Таким образом, „Кио“ это просто неверно прочитанное женой Станевского „кино“»...

В 1914–1919 годах Радунский стал директором и арендатором бывшего Саламонского цирка. Он же был одним из организаторов Российского общества артистов варьете и цирков (РОАВЦа).

Но грянула революция, и в 1920 году Станевский предпочел вернуться в родную Польшу. Около 1922 года к нему вновь присоединился Иван Радунский и дуэт был реаниминирован. Артисты продолжили сотрудничество и сделали ряд записей нового репертуара для студии. Однако к 1925 году Радунский вернулся в СССР, а Станевский через два года умер. Похоронен в Варшаве на кладбище Старые Повонзки.

Стойло

Национализированное помещение арт-кафе Станевского через некоторое время после национализации заняли поэты-имажинисты. Стены перекрасили, написали цитаты из своих стихов. Слева от зеркала были изображены нагие женщины с глазом в середине живота, а под этим рисунком шли есенинские строки:

Посмотрите: у женщин третий

Вылупляется глаз из пупа.

На вывеске скакал конь Пегас и тянул за собой летящие буквы: «С-т-о-й-л-о П-е-г-а-с-а». Кафе стало артистическим и собирало, кормило и грело в себе богемную публику — поэтов, художников, писателей. В кафе ходил известный авантюрист и чекист Яков Блюмкин, который здесь в ссоре едва не застрелил актера Игоря Ильинского.

На потолке «Стойла» изобразили «Манифест» в стихах: «В небе — сплошная рвань, облаки — ряд котлет, все футуристы дрянь, имажинисты — нет».

Двоящийся в зеркалах свет, нагроможденные из-за тесноты помещения чуть ли не друг на друге столики. Румынский оркестр. Эстрада. По стенам роспись большого друга имажинистов, художника, очень модного в то время, Георгия Якулова и стихотворные лозунги имажинистов. Якулова знала и любила вся театральная Москва. Говорили, что его декорации на спектакле — уже залог успеха. У Якулова в квартире на традиционных посиделках Есенин познакомился с Айседорой Дункан.

А в кафе талантливый эпатажный художник на ультрамариновых стенах яркими желтыми красками набросал портреты своих соратников-имажинистов. Между двух зеркал, например, было намечено контурами лицо Есенина с золотистым пухом волос, а под ним выведено: «Срежет мудрый садовник — осень Головы моей желтый лист».

nota bene

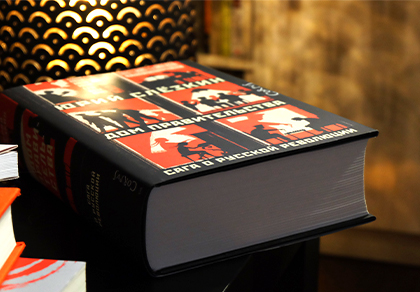

Мы благодарим издательство «АСТ» и Олега Фочкина за любезно предоставленный материал из книги «Москва. Лица улиц. Продолжение легенд».

По описаниям современников, шумное, дымное «Стойло Пегаса» производило странное впечатление. Содержал кафе некий А.Д. Силин, бывший трактирщик. Человек деловой, хваткий, он внимательно присмотрелся к нэпу. И совершенно справедливо пришел к выводу, что для большевиков это лишь временное отступление. Поэтому, здраво рассудив, что дальнейшее покажет лишь будущее, больших планов не строил. А пока решил заработать на таком сравнительно неопасном виде торговли, как поэзия. Тем более что от ее поклонников тогда отбою не было.

Уже знакомый нам Николай Ямской так описывал происходящее в «Стойле»:

«„На разогреве“, сменяя друг друга, работали в основном молодые, мало кому знакомые поэты. Иногда их выступления разбавляли актеры с чтением стихов и певицы. Публика, вернее, та ее часть, что состояла из почитателей литературного слова и с энтузиазмом участвовала в поэтических вечерах и диспутах, которые в „Стойле Пегаса“ тоже имели место быть, реагировала исключительно бурно. Всех же остальных — а именно облюбовавших кафе спекулянтов с подружками, проституток, а также непременно присутствующих — то ли по должности, то ли тоже из любви к поэзии — агентов уголовного розыска и сотрудников ЧК — происходящее на эстраде мало трогало. Поэтому, не обращая внимания на выступавших, они бесцеремонно стучали ножами, скребли по тарелкам вилками и громко между собой переговаривались. Обстановка несколько менялась, когда во втором отделении на эстраду поднимались с чтением своих сочинений поэты-имажинисты. Если в Кафе поэтов имажинизм как литературное течение только лишь зарождался, то в „Стойле Пегаса“ он „цвел и пахнул“».

Замолкала публика в основном только тогда, когда на сцену поднимался Есенин.

Один из тогдашних свидетелей — писатель Э. Герман — в своих воспоминаниях писал: «Вспоминается разговор с проституткой в „Стойле“;

— Вам какие же поэты больше нравятся?

— Пушкин нравится...

Подумав:

— Сергей Александрович тоже хорошо пишут, только очень уж неприлично».

Одной темной осенней ночью имажинисты, помня, что на одних стихах далеко не уедешь и нужен скандал, сняли дощечки с надписью «Кузнецкий Мост» и приколотили на их место дощечки, где было выведено «Улица имажиниста Есенина», а вместо «Петровки» в Москве появилась «Улица имажиниста Мариенгофа».

Частенько в «Стойле Пегаса» организовывались диспуты. Если маленькое «Стойло» не вмещало толпу, кипящую благородными страстями, Всеволод Эмильевич Мейерхольд вскакивал на диван, обитый красным рубчатым плюшем, и, подняв высоко над головой ладонь (жест эпохи), заявлял: «Товарищи, сегодня мы не играем, сегодня наши актеры в бане моются; милости прошу: двери нашего театра для вас открыты — сцена и зрительный зал свободны. Прошу пожаловать!»

Жаждущие найти истину в искусстве широкой шумной лавиной катились по вечерней Тверской, чтобы заполнить партер, ложи и ярусы.

Трактирщик Силин разбивал без всякой иронии посетителей кафе на «серьезных» и «несерьезных». К «несерьезным» он относил всю пишущую, изображающую и представляющую братию, а к «серьезным» — сухаревцев, охотнорядцев и всякий криминальный и полукриминальный элемент.

Однажды один такой посетитель громко говорил что-то своей рыжеволосой спутнице, заглушая выступавшего тогда со своими стихами Рюрика Ивнева. Тогда Сергей Есенин подошел к говорившему и со словами: «Милости прошу со мной!» — взял того за нос и цепко держа его в двух пальцах неторопливо повел к выходу через весь зал. Посетители замерли от восторга, дамочка истерически визжала, а швейцар шикарно распахнул дверь. После этого от «недорезанных буржуев» в кафе отбоя не было, вероятно, и они мечтали о таком триумфальном шествии через зал.

С наглыми посетителями Есенин не церемонился. Мог, например, «гостю», во весь голос ругавшему выступавших, опрокинуть на голову тарелку с соусом. Есенину прощали все...

Но хозяин заведения Силин оказался все же прав. «Стойло Пегаса» работало с сентября 1919-го по 1924 год. А затем прогорело. Незадолго до закрытия кафе Есенин, находящийся в очередной поездке по стране, получил письмо от верной поклонницы Галины Бениславской, где она жаловалась, что «Стойло» в долгах; света нет; «гостей» нет, «денег да и сил поправить дело — тоже». Впрочем, это Есенин и сам знал...

А.Г. Назарова вспоминала в 1926 году: «...Есенин жил исключительно на деньги из „Стойла“, а там давали редко и мало». Среди поэтов — пайщиков кафе частенько возникали споры и обиды при дележе доходов от кафе и от журналов. То на Мариенгофа жаловались, что имаженизмом заправляет «его теща», которая тянет из него деньги, то оказывалось что Есенин сильно задолжал «Стойлу Пегаса», потому что кормились там за его счет «не только его сестры, но и многие его приятели и знакомые» (А. Кожебаткин, Н. Клюев, И. Приблудный, Е. Устинова, Г. Бениславская и другие). Так, например, сохранилась расписка от 30 августа 1923 года: «В счет Есенина. Взято котлету на 175 руб. Иван Приблудный. P.S. И стакан [кофе] чаю. 35 руб.». Назарова вспоминает: «Я хорошо помню это стадо, врывавшееся на Никитскую часов около 2-х — 3-х дня и тянувшее „Сергея“ обедать. Все гуртом шли обедать в „Стойло“. Просили пива, потом вино. Каждый заказывал, что хотел, и счет Е<сенина> в один вечер вырастал до того, что надо было неделю не брать денег, чтоб погасить его. Напоив С.Е., наевшись сами, они, более крепкие и здоровые, оставляли невменяемого С.А. где попало и уходили от него»

Есенин рассорился с Мариенгофом: «Я открывал Ассоциацию не для этих жуликов». А 26 апреля 1924 года Бениславской он писал: «С деньгами положение такое: „Стойло“ прогорело, продается с торгов, денег нам так и не дали...» — и 28 апреля: «„Стойло“, к моей неописуемой радости, закрыто».

Ю. Трубецкой писал: «Обстановка „Стойла Пегаса“ — резиденции имажинистов — лидером коих и, так сказать, козырным тузом был Есенин, не производила приятного впечатления. Что-то уж много делячества, дурного тона, воробьиной фанаберии, скандальной саморекламы. И их „теоретик“ Анатолий Мариенгоф — циркулеподобно шагающий по эстраде, и Кусиков, что-то бормочущий с сильным акцентом, и какие-то сомнительные девицы с подкрашенными дешевой помадой губами и накокаинившиеся „товарищи“ полувоенного и получекистского образца». То же вспоминает и Евгений Шварц, только приехавший в Москву: «„Стойло Пегаса“ мало чем отличалось от ростовского „Подвала поэтов“. То же эпатирование буржуа, в высшей степени для них утешительное. Та же безграничная свобода, при которой все можно и ничем не удивишь, но еще более обескураживающая». Имажинисты позволяли себе все, но никто не удивлялся. Сами имажинисты были довольны своим детищем. Никто из них ничего плохого про «Стойло Пегаса» не вспоминал.

Возвращение Пегаса

В 1930-х годах улицу Горького взялись расширять. Вот тогда-то вместе со старым домом под старым же номером 37 и стерли с московской земли последние следы пребывания на ней легендарного «Стойла Пегаса».

Точно уже никто не скажет, где оно было. В советское время говорили, что приблизительно там, где на улице Горького находилось популярное кафе «Мороженое», дом № 17. Кстати, в это кафе попасть было непросто. Нужно было отстоять очередь, и только потом, в случае удачи, можно было торжествующе смотреть на толпящихся перед входом страждущих, поедая из металлической кремовницы разноцветные шарики, посыпанные шоколадом. Нет уже того кафе-мороженого. Как бесполезно сегодня искать и следы «Стойла Пегаса». Оно погребено под обломками старой Тверской улицы. И даже последние раскопки на Тверской, которые одних возмутили своей скоропалительностью, других порадовали находками и поживой, следов «Стойла» не обнаружили. Да его особо и не искали. Возможно, время еще не пришло.

Считается, что Пегас возле памятника Есенину на Тверском бульваре — дань кафе «Стойло Пегаса». Но это вряд ли. Не очень верится, что скульпторы вкладывали такой опосредованный смысл при создании памятника. Скорее всего, сработал стереотип. Хотя легенда красивая.

Прямая речь

Константин Воронцов, сотрудник музея-заповедника Сергея Есенина в с. Константиново:

— Четыре года назад мы открыли литературное кафе «Стойло Пегаса» в Рязани. И оно стало местом, куда приходят поэты и читают друг другу стихи. Это открытая поэтическая площадка. Поэтам не нужны тысячи зрителей. Им необходимы люди, которые действительно нуждаются в их слове.